Napoli Centrale: Mattanza (1976)

Nel 1976 il movimento è più che mai attraversato da soggettività diverse e se da un lato questa policromia sociale ne avrebbe in breve tempo minato la stabilità, dall’altro ne arricchiva sicuramente la potenza sovversiva e la complessità delle sue produzioni.

Nel 1976 il movimento è più che mai attraversato da soggettività diverse e se da un lato questa policromia sociale ne avrebbe in breve tempo minato la stabilità, dall’altro ne arricchiva sicuramente la potenza sovversiva e la complessità delle sue produzioni.

Intanto, nelle grandi metropoli post-industriali quali Milano, Roma o Torino, il flusso immigratorio si è assestato. Molte delle diffidenze del primo periodo si sono appianate e il tessuto umano delle città sta gradualmente assumendo quella poliregionalità che negli anni successivi assumerà connotati transnazionali.

In un contesto del genere, è dunque piuttosto chiaro come in molte città fossero ormai pienamente praticabili (se non necessari) discorsi a livello "regionale" e questo non solo a livello di feste poplari o per intrattenere nostalgicamente un pugno di immigrati, ma con lo spirito di modernizzare un linguaggio proseguendo sulla strada da tempo inaugurata dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare e dal Canzoniere del Lazio.

Di fatto, da un punto di vista musicale cominciano a consolidarsi realtà che sino ad allora avevano faticato ad imporsi e che tecnicamente, si pongono come il superamento del Prog classico ormai contaminato da altri generi tra i quali funk e musica etnica o popolare.

In sostanza non si tratta più, di superare l’antitesi “avanguardia-tradizione” in maniera colta come fecero gli Opus Avantra o i Pierrot Lunaire, ma di adeguare un idioma sino ad allora reputato “folclorico” alle nuove domande di una società in trasformazione.

A partire dal 1975, il gruppo che testimoniò meglio l’efficacia di questo mix tra "vox populi" e modernità, fu sicuramente Napoli Centrale che reduce da un primo riuscitissimo album nel 1975, arrivò l’anno successivo alla seconda prova su vinile: “Mattanza”. Rispetto al disco d’esordio, resiste lo zoccolo duro della formazione composto da Senese e Del Prete, mentre Tony Walmsley e Mark Harris se ne vanno per militare nel moribondo Rovescio della Medaglia.

Rispetto al disco d’esordio, resiste lo zoccolo duro della formazione composto da Senese e Del Prete, mentre Tony Walmsley e Mark Harris se ne vanno per militare nel moribondo Rovescio della Medaglia.

Mark Harris venne sostituito dell’ottimo pianista catanese Pippo Guarnera e al posto di Tony furono valutati prima diversi bassisti tra cui Giovanni Ferla, Pino Daniele e Bruno Limone. Alla fine però, la spunterà il musicista di Trinidad Kevin Bullen, futuro apprezzatissimo session man.

A chiudere il cerchio e in perfetta linea quell’ottica “estensiva” di cui parlavamo prima, in “Mattanza” vennero impiegati anche numerosi turnisti che diedero all’album un sapore ancora più avvincente: Agostino Marangolo dei Flea e dei Goblin, Bruno Biriaco dei Perigeo e Marvin Smith, già allievo di Max Roach e di Elvin Jones.

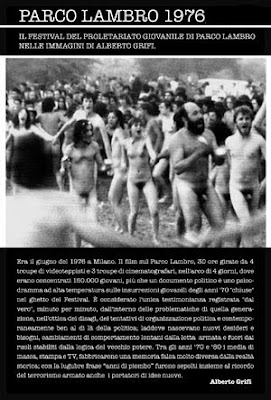

Un cast di tutto rispetto che non solo licenziò un disco apprezzato e vendutissimo, ma che catapultò il gruppo direttamente dal Festival del Parco Lambro al prestigioso Festival Jazz di Montreux.

Pubblicato nel 1976 dalla Ricordi con una copertina apribile e levigato sino ai minimi dettagli, “Mattanza” non raggiunse forse il pathos del primo Lp, ma si rivelò certamente più maturo e compatto. I suoni sono curatissimi, il disco si prende pure un premio giornalistico per la “migliore registrazione dell’anno” e forse non tutti sanno che a pilotare la consolle del fonico c’era un certo Roberto Satti, allora proprietario degli studi Chantalain e più noto al pubblico col nome di Bobby Solo.

I suoni sono curatissimi, il disco si prende pure un premio giornalistico per la “migliore registrazione dell’anno” e forse non tutti sanno che a pilotare la consolle del fonico c’era un certo Roberto Satti, allora proprietario degli studi Chantalain e più noto al pubblico col nome di Bobby Solo.

Pare che James Senese gli abbia detto: “anche se tu non sei un tecnico perfetto, hai l’orecchio musicale e noi ci fidiamo di te” (fonte: ilpopolodelblues.com).

Musicalmente è stato detto che il disco “non aggiunge nulla di nuovo a quello precedente”, ma personalmente andrei cauto con certe affermazioni: basterebbe ascoltare solo un brano come “Sangue Misto” che oltre a rifarsi esattamente alla società di allora (conflittuale e diffidente), da segni di una compattezza e di una curiosità stilistica davvero non comuni.

Certamente sono forti i riferimenti ai Weather Report, ma la personalità di Senese e l’abilità collettiva del gruppo riesce a restituire un quadro "made in Italy" assolutamente degno del miglior panorama internazionale.

La mediterraneità e il sentimento sono invece affidati a “O nonno mio”: il ritratto di un funerale paesano in cui però "pietas" e concretezza si mescolano sino a superare i confini dell’anima, rendendo i Napoli Centrale una delle più valide realtà italiane di quegli anni.

Molti associarono "Mattanza" alla fine di un'epoca.

In realtà, ne stava cominciando un'altra.